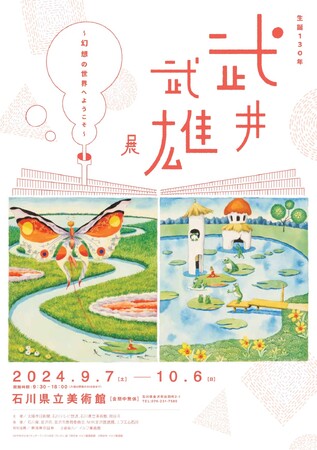

このたび北陸中日新聞は、2024年9月7日(土)から10月6日(日)まで、石川県立美術館で展覧会「生誕130年 武井武雄展~幻想の世界へようこそ~」を開催いたします。

幻想の世界へようこそ

こどもの国の魔法使い、武井武雄(たけい たけお)の展覧会が金沢にやってきます!

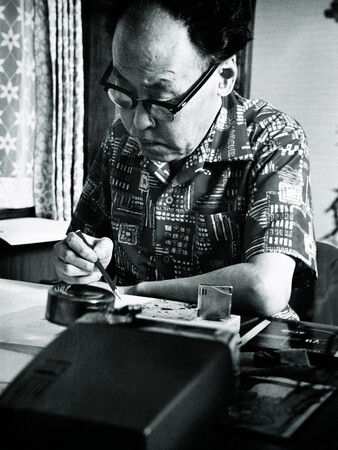

武井武雄って・・・?

大正から昭和にかけて、こどもの心に触れる絵の創造を目指した芸術家です。

東京美術学校(現・東京藝術大学)で黒田清輝、藤島武二等に学んだ後、絵本雑誌『コドモノクニ』の創刊号で斬新さと芸術性に富んだデザインセンスを見せ、多くの人を驚かせました。

当時のこども向け雑誌に掲載される絵が童話の添え物として描かれていると感じた武井は、「こどもには本物の芸術を与えなければならない」という主張のもと、童画家として歩むことを決意します。表現の可能性を探求し続け、絵画や版画、イラスト、デザイン、造本、創作玩具など様々な領域で独自の創作世界を開拓していきました。

生誕130年を記念して開催する本展では、武井の故郷・長野県岡谷市のイルフ童画館の協力のもと、絵画や版画、イラスト、デザイン、造本、創作玩具など約300点を紹介します。

探求心と創造力によって、時にはユーモアを交えながら、こどもたちに夢や喜びを与え、大人をも魅了する武井武雄の創作世界の全貌をお楽しみください。

開催概要

展覧会名:生誕130年 武井武雄展~幻想の世界へようこそ~

会 期:2024年9月7日(土)~10月6日(日)※会期中無休

開館時間:9時30分~18時00分 (入場は閉場の30分前まで)

会 場:石川県立美術館(金沢市出羽町2-1)

主 催:北陸中日新聞、石川テレビ放送、石川県立美術館、岡谷市

後 援:石川県、金沢市、金沢市教育委員会、NHK金沢放送局、

エフエム石川

特別協賛:東海東京証券

企画協力:イルフ童画館

公式HP:https://www.hokuchu-event.com/pickup/takei-takeo/

チケット

◆観覧料(税込み)

一般 1,200(1,000)円、高校・大学生 900(700)円、小・中学生 600(400)円

★前売券販売期間=7月1日(月)10:00~9月6日(金)

※( )内は前売りおよび20名以上の団体料金。

※未就学児は無料。

※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳、ミライロIDをご提示の場合は、ご本人様は前売り料金、

そのお付き添い1名様は無料でご入場いただけます。

※各種割引は重複してご利用いただくことはできません。ご了承ください。

◆チケット取扱場所

チケットぴあ(Pコード:686-909)、セブンチケット、イープラス、ローソンチケット(Lコード:56859)、

Boo-Wooチケット、北陸中日新聞販売店、★金沢中日文化センター(金沢エムザ2F)、★中日サービスセンター(中日新聞北陸本社1F)、★石川県立音楽堂チケットボックス、★香林坊大和プレイガイド、★アピタ松任ティオ、★うつのみや各店、など(★は前売券のみ)

みどころ

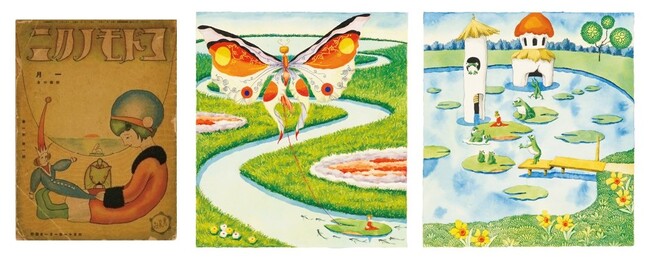

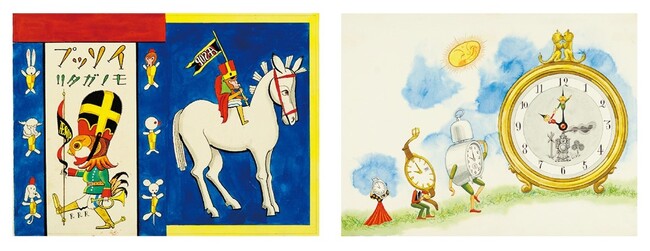

第1章 童画

東京美術学校卒業後、武井は童画家としての人生を歩み始めます。「童画」とは、武井が創り出した言葉で、「こどものために大人が描いた絵」と定義しています。しかし、実際に武井が目指した童画は「こどもの心に触れる絵」で、真に芸術と呼べるものを意味しました。

戦前は『コドモノクニ』や『子供之友』に、戦後は『キンダーブック』等の児童雑誌を中心に数多くの童画を描いています。それらの作品はこどもが見て喜ぶだけでなく、大人が見ても十分に楽しめる芸術性の高いものでした。

キャプション:左上から順に

『コドモノクニ』第1巻第1号(創刊号)印刷 1922年

《おやゆびひめ(キンダーブック)》水彩・クレヨン、紙 1965年

《イソップモノガタリ 表紙》水彩、紙 制作年不詳

《とけいのうた》水彩・クレヨン、紙 1974年

すべてイルフ童画館所蔵 (C)岡谷市・イルフ童画館

第2章 版画

武井は童画家として知られていますが、極めて高い芸術性を感じさせる銅版画・木版画を生み出した版画家でもありました。東京美術学校研究科時代にエッチングの基礎を学んだ武井は、エッチングや伝承木版を中心に制作していましたが、1944(昭和19)年、版画家・恩地孝四郎の推薦で日本版画協会に入会すると、本格的に創作木版に取り組みます。

抽象的な表現の創作版画を追及した結果、やがて作風は図案的で装飾性を持ち始め、武井らしい童画の要素を含むようになっていきました。版画は、武井芸術の精華と言えるでしょう。

キャプション:左から順に

『地上の祭』銅版 1938年

《岸兎面(武蔵)》伝承木版、和紙 制作年不詳

《鬼》木版、紙 1952年

《饗宴》木版、紙 1964年

《鳥の連作 No.7早起鳥》木版、紙 1969年

すべてイルフ童画館所蔵 (C)岡谷市・イルフ童画館

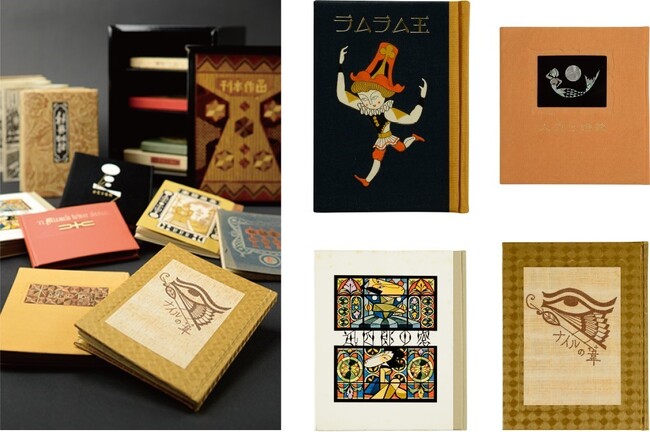

第3章 刊本作品

武井は生涯、刊本作品といわれる「本造り」に没頭し、1935(昭和10)~1983(昭和58)年まで139冊の刊本作品を創作しました。刊本作品は、様式・絵・文字・装幀・函などの表現はもちろん、ストーリーも武井自身による完全オリジナルの総合芸術です。多種多様な版画技法、伝統工芸、最新の印刷技術などを駆使して作られており「本の宝石」とも言えます。高岡螺鈿(らでん)細工を用いた作品『人魚と嫦娥(じょうが)』にも、ぜひご注目ください!

キャプション:左から順に

刊本作品No.55『ラムラム王』印刷 1964~65年

刊本作品No.59『人魚と嫦娥』螺鈿細工、紙・樹脂・漆 1965~66年

刊本作品No.80『迅四郎の窓』APRステンドグラス 1969年

刊本作品No.108『ナイルの葦』パピルス紙 1980年

すべてイルフ童画館所蔵 (C)岡谷市・イルフ童画館

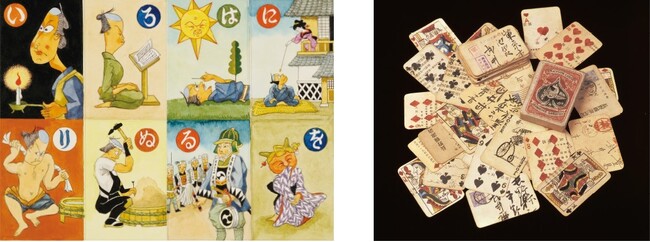

第4章 デザイン

武井は、童画、版画、刊本作品以外にも「余技」として、時代にあった玩具「イルフトイス(=あたらしいおもちゃ)」を考案しました。玩具、トランプのデザイン、灯籠戯画、陶印、ミニアチュール(陶額)、レリーフなど様々な領域の創作に挑戦しています。

キャプション:左から順に

《上方いろはかるた 絵札1》水彩、紙 1974年

《手作りのトランプ》水彩、紙(古葉書を再利用したもの) 1945~48年

すべてイルフ童画館所蔵 (C)岡谷市・イルフ童画館

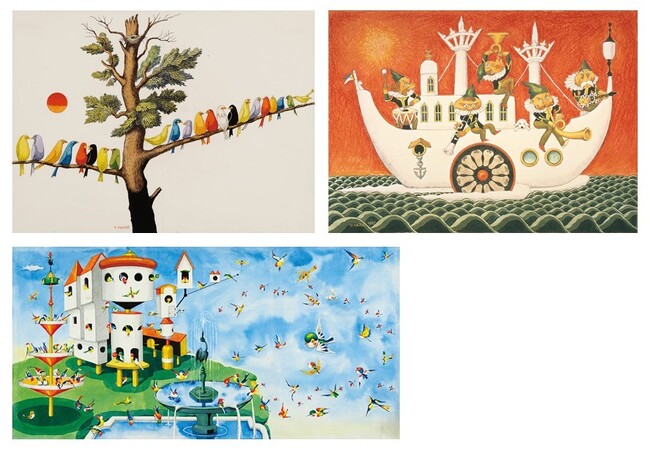

第5章 木にとまりたかった木のはなし

『木にとまりたかった木のはなし』は、黒柳徹子さんが初めて作った絵本です。武井のファンであった黒柳さんは絵の依頼をしましたが、その3週間後、武井は帰らぬ人となりました。武井の長女・三春が黒柳さんの絵本の物語に合う絵を探してみると、木が空を飛んだり、海に生えていたり、不思議とぴったりな絵が見つかりました。二人の想像力が交わり、素晴らしい絵本が誕生したのです。

キャプション:左から順に

《ことりのしろちゃん》水彩、紙 1969年

《五人の楽師》水彩・クレヨン、紙 1977年

《ことりのくに》水彩、紙 1955年

すべてイルフ童画館所蔵 (C)岡谷市・イルフ童画館

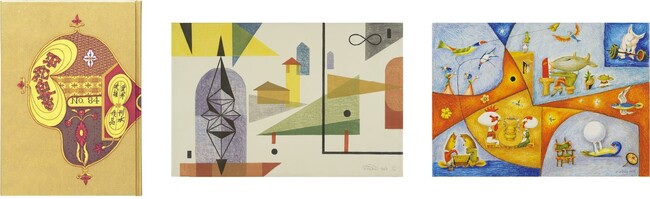

エピローグ 武井武雄が思う平和とは?

キャプション:左から順に

『平和白書』サーモプリンテックス、布 1970年

《夢を造る工場》木版、紙 1963年

《星曜日》水彩・クレヨン、紙 1965年

すべてイルフ童画館所蔵 (C)岡谷市・イルフ童画館

イルフ童画館

童画、版画、刊本作品、玩具など武井武雄の芸術を楽しむことができる唯一の美術館。

「イルフ」とは武井の造語で、“フルイ”を逆さにして「新しい」という意味を持って

います。

〒394-0027 長野県岡谷市中央町2-2-1

TEL:0266-24-3319

イベント情報

記念講演会「武井武雄の人生と作品について」

日 時:9月7日(土)開演13時30分~(開場13時00分~)

講 師:イルフ童画館館長 山岸吉郎 氏

会 場:石川県立美術館 ホール

定 員:先着約200名、聴講無料

※聴講には本展の観覧券(観覧済み半券可)が必要です。

広報用画像について

貴社の媒体で「生誕130年 武井武雄展~幻想の世界へようこそ~」をぜひご紹介ください。

作品画像が必要な方には、別途メールでお送りします。取材や企画紙面なども、ぜひご相談ください。

【注意事項】

◎画像の使用目的は本展の紹介のみといたします。本展終了後の掲載はできません。

◎画像をご使用の場合は、各画像下に記載のある「作品キャプション」を明記してください。

所蔵先の記載も必須です。

◎画像のトリミング、変形、画像への文字載せは不可です。

◎使用後、画像データは破棄してください。

◎掲載記事につきまして、基本情報確認のためゲラ刷り・原稿の段階で下記問い合わせ先までご提出ください。

■問い合わせ■

〒920-8573

石川県金沢市駅西本町2-12-30

中日新聞北陸本社 営業局 事業部

担当:小田川、梶山

TEL:076-233-4642 FAX:076-233-4646

E-mail:odagawa.y@chunichi.co.jp

(対応可能時間:平日10:00~17:00)