【地域の魅力探り隊 with 北陸大学】

vol.01 能登で構想する未来

能登半島地震からもうすぐ2年がたとうとしている。何が変わって、これからどう変わっていくのだろうか。能登の珠洲市に地域住民のための交流スペース「本町ステーション」(珠洲市宝立町)を開設した松田咲香さんと、一緒に活動する小林秀輝さんに話を聞いた。

松田さんは「町がなくなってしまうという危機感があった。子どもや地元の人が気軽に立ち寄れる場所をつくりたかった」と開設当時を振り返る。

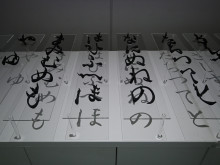

学生に活動内容を説明する松田さん(写真提供=森田真未子)

学生に活動内容を説明する松田さん(写真提供=森田真未子)

松田さんは珠洲市出身。東京で写真の技術を学んだ後、2014(平成26)年にUターンで故郷に戻り、能登の祭りや人々の営みの記録、家族写真、商品などの撮影をする写真家として活動している。その生活を一変させたのが2024年1月1日に発生した能登半島地震だ。珠洲市は甚大な被害を受け、多くの住民が避難所暮らしを余儀なくされた。「地震で人生が遮断された。本当にいろいろ変わってしまった。今こそ、住民が集える場所を作らないと」と考えたという。

交流スペースは震災前から思い描いていた松田さん。震災から約3カ月後の4月15日、市内の燃料店の事務所だった場所を借り、同施設を開設した。家具やしつらえは地域住民から譲り受けたものを利用したという。拠点に対する地域住民の期待の表れではと話すと、「いやいや、最初は怪しまれていたと思いますよ」と松田さんは笑う。

開設から1年半、本町ステーションでは、ミニコンサートやマジックショー、流しそうめん祭、大学生との交流会など数々のイベントが開催された。今では安心して戻ってこられる場所、集える場所として、地元のつながりを守る欠かせない場所となっている。

しかし、課題がないわけではない。松田さんと共に活動を続けている小林さんは「現役世代は仕事があるので、普段この施設に来ることは難しい。その世代が育てる子どもも同様だ。まだ来たことのない人に来てもらうのは難しいが、常に何かイベントをやっているという印象を持ってもらうことが大切。それが入り口になる」と話す。

珠洲市の復興に取り組んでいる小林さんは、松田さんと金沢大学在籍時代に知り合った。

学生に被災当時の状況などを説明する小林さん(写真提供=森田真未子)

小林さんには珠洲市に人が戻って来られる仕事をつくるという夢がある。「私がここに住み続けたいと思う理由は、地元の人の温かさや、豊かな自然があるから。ここに住んでいるからには、この町が元気になるにぎわいが戻るような仕事をつくりたい」と話す。

ただ珠洲市がにぎわいを取り戻すのは容易ではない。人口流出が加速して、今年8月1日の調査では9952人と、初めて1万人を割り込んだ。ピーク時の1950(昭和25)年の3万8157人から約4分の1まで減少している。

学生と共にまち歩きする松田さんと小林さん(写真提供=森田真未子)

それでも2人は珠洲市の未来を信じている。珠洲市には世界農業遺産にも認定された豊かな自然と文化、歴史がある。松田さんが次に見据えるのが「森のスタジオ」構想だ。「自然の力を借りて、それを撮影スタジオとして活用したい。珠洲市には四季を感じられる美しい風景がある。森の匂いや風の冷たさなど、同じ日は一日もない。森を整備して、1回きりではなく、オールシーズンで訪れたくなる場所にしたい」と話す。

【地域の魅力探り隊 with 北陸大学】は北陸大学の協力の下で取材を行い制作した特集記事です。