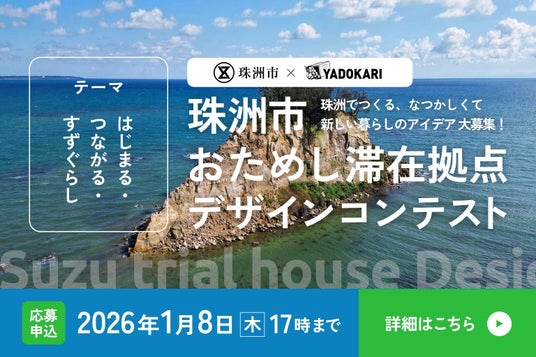

YADOKARI株式会社(本社:神奈川県横浜市/代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい、以下「YADOKARI」)は、石川県珠洲市(市長:泉谷満寿裕、以下「珠洲市」)と連携し、「珠洲市おためし滞在拠点デザインコンテスト」(以下「本コンテスト」)を企画・運営いたします。

能登半島の最先端に位置する珠洲市は、地震と豪雨からの復興を進めながら、地域に根ざした新しい暮らしの形を模索しています。

YADOKARIは、本コンテストを通じて、珠洲の未来をともに描く人々の創造力をつなぎ、「はじまる・つながる・すずぐらし」というテーマのもと、次の暮らしをデザインする取り組みを支援してまいります。

◎コンテストの概要

日本海に突き出た能登半島の最先端に位置する珠洲市。開放的な海と空の風景が広がる人口約1万人のまちです。

このまちでは、令和6年の地震と豪雨によって多くの人の日常が失われました。

このような逆境の中で、私たちは今、これからの暮らしを希望に満ちたものにしたいという想いを抱きながら、復興に向けた取り組みを進めています。

本コンテストは、これから珠洲で暮らしたい人と地域がつながり、ともに未来をつくっていくための第一歩となることを目指し、「はじまる・つながる・すずぐらし」をコンセプトに掲げました。

珠洲にくればいろんな人とつながり、何だかワクワクして、おもしろいことをはじめたくなる。

そんな、ちょっと未来の「すずぐらし」を思い描きながら、お試しで滞在する拠点のデザインを募集します。

【webサイト】

http://sutto-zutto.com/trialhouse_contest

【開催背景】

珠洲市では、身近な里山里海と向き合いながら、四季折々の恵みをいただき、ときに分かちあうという人々の「いとなみ」が、脈々と受け継がれてきました。このような自然と共生する暮らしは国際的にも高く評価され、2011年には珠洲市を含む能登地域が、日本初の世界農業遺産に認定されています。

また、珠洲市では、金沢大学などと連携した人材育成事業「能登里山里海SDGsマイスタープログラム」(2007年~)や奥能登国際芸術祭(2017年~)など、新しい取り組みにも積極的に挑戦してきました。

その結果、この「なつかしくて新しいまち」に魅力や可能性を感じて移住する若者が増えていました。

しかし、令和6年1月1日に発生した能登半島地震と同年9月21日に発生した奥能登豪雨により、それまで「あたり前」だった私たちの暮らしが失われ、地形も町並みも大きく変わってしまいました。

道路や上下水道などのインフラはまだ応急復旧の段階であり、農地や山林、漁港など第一次産業の被害も深刻です。市外への人口流出も加速し、人手不足が大きな課題となっています。

一方、視点を変えれば、自然と向き合いながら自分たちの暮らしを自分たちでつくり上げるという「いとなみ」により育まれた知恵と技は、災害後の過酷な生活でも人々が「生き抜く力」となりました。今後、こうした里山里海のいとなみの再生に関わりながら未来をともに創っていくことは、珠洲と関わりたい人や珠洲で暮らしたい人にとって大きな魅力になると考えます。

珠洲市では、2025年2月に「珠洲市復興計画」を策定し、古(いにしえ)から受け継がれてきた里山里海のいとなみの再生をベースに、アートや先駆的な技術を取り入れた「魅力ある最先端の復興」を目指して、日々取り組みを進めています。

本コンテストが、珠洲の暮らしやコミュニティの再生につながるとともに、参加していただく皆様にとっても、自分らしく暮らす希望に満ちた未来を考えるきっかけとなれば幸いです。

【審査のポイント】

- 拠点を作る場所や周辺環境の特徴を活かした提案であること

- 珠洲市の風土や地域課題への理解・関心があること

- 既存の枠にとらわれない自由な発想であること

- 「はじまる」「つながる」を感じさせるアイデアであること

【審査員】

【審査委員長】

坂 茂氏(坂茂建築設計 代表)

1957年東京都生まれ。1984年クーパー・ユニオン建築学部(NY)卒業。1982~83年磯崎新アトリエ。1985年坂茂建築設計設立。1995~99年国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)コンサルタント。1995年NPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(VAN)設立。2014年プリツカー建築賞。2025年文化功労者。芝浦工業大学特別招聘教授。

<メッセージ>

これまで何度も珠洲に足を運ぶたびに、その美しい景観に心を惹かれてきました。

どのような建物であっても、美しくなければ町はよくなりません。

建築家として審査に関わる以上は、ぜひ景観と調和した美しい建築の提案を期待しています。

【審査員】

小津 誠一氏(株式会社ENN 代表取締役)

1966年石川県生まれ。武蔵野美術大学建築学科卒業。2003年に金沢で有限会社E.N.N.を設立し、東京・金沢の二拠点活動を開始。2012年、金沢に本拠地を移し、建築設計、宅建取引などに従事。一般社団法人能登復興建築人会議理事。

<メッセージ>

本コンテストでは、まず奥能登・珠洲の歴史や文化、産業、風土、地形、環境などあらゆる地域資源の理解に努めてください。そのうえで、震災以前から地域に横たわる潜在的な課題を含む、震災後の現在の地域課題を捉えることを目指してください。

そうして、それらを解決するような意欲的でクリエイティブな未来思考の拠点デザインに期待したいと思います。

それが、真の創造的復興に繋がると信じています。

塚本 安優実氏(toge toge 共同代表)

1993年石川県生まれ。パートナーの萩尾凌とともに、東京・能登を拠点とする設計事務所toge togeを運営し、住宅や公共建築の設計、都市空間での社会実験、被災地での復興支援やアーカイブなど、幅広いプロジェクトを行っている。(撮影/鈴木悠生)

<メッセージ>

能登半島地震後に、珠洲市高屋町を拠点とした集落支援や、被災家屋の相談を行う経験を生かして、審査に参加します。

珠洲市では、この場所ならではの暮らしや営みがあり、都市にはない魅力がある一方、高齢化や災害リスクなどの課題も山積しています。

地域外の人々のネットワークや共有知と、地域とのつながりで得られた知見から、それらの課題を乗り越え、相互に充実した暮らしにアップデートされるようなアイデアをお待ちしております!

新出 忠司氏(新出建築事務所代表)

1960年珠洲市生まれ。1980年東海工業専門学校建築工学科卒業。2000年新出建築事務所設立。珠洲市内を中心に、住宅や公共建築の設計を手がける。2024年度より石川県建築士会珠洲支部長及び珠洲市の移住支援団体「すず里山里海移住フロント」委員。

<メッセージ>

珠洲は、2024年の地震と豪雨の後、これまで以上に過疎化と人口減少が進み、建ち並んでいた家々も解体が進んで、まちの姿が大きく変わってしまいました。

これから希望を持って復興を進めるためにも、このコンテストをきっかけに珠洲の土地に合った滞在拠点ができ、多くの方が珠洲に来て暮らしを楽しんでもらえるようになることを願っています。

伊藤 紗恵氏(合同会社CとH代表)

2023年6月母親の出身地である珠洲市に移住、合同会社CとHを設立し、コワーキングスペース『OKNO to Bridge』運営。 二地域居住推進事業や社会起業家の育成を通じて地域の賑わい創出を実施

<メッセージ>

持続可能な地域をつくる鍵は、訪れる人も暮らす人も心地よく過ごせる「居場所」を育むことが重要であると考えています。

このコンテストでは、滞在拠点を通じて人と地域がつながり、関係が続いていくような拠点の提案を期待しています。

機能性だけでなく、「また帰ってきたくなる」温もりや人の気配、土地の魅力を感じられるデザインに出会えることを楽しみにしています。

泉谷 満寿裕氏(珠洲市長)

1964年珠洲市生まれ。1987年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。野村證券株式会社等を経て、1995年に家業の泉谷菓子舗を継ぐべく珠洲市にUターン。2006年6月に珠洲市長に就任。現在5期目。

<メッセージ>

珠洲市は、美しい里山里海と豊かな食、そして何よりもここで暮らす「人」が大きな魅力です。令和6年の地震と豪雨により甚大な被害が生じましたが、古から引き継がれてきた里山里海の営みの再生をベースに、アートや先駆的な技術を取り入れた、より魅力ある最先端の復興に向けて取り組みを進めています。

ぜひ珠洲市での豊かな暮らしをイメージし、未来につながるアイディアをお寄せください。

上杉 勢太氏(YADOKARI株式会社 代表取締役)

「可動産・タイニーハウス」×「エリアイノベーション」を軸に、地域創生から暮らし方の多様性をデザインする事業を展開。著書『アイムミニマリスト』『未来住まい方会議』など。

<メッセージ>

暮らしを「選び直す」ことは、自分の価値観を再編集することでもあります。珠洲という土地は、その挑戦を温かく受け止め、応えてくれる場所です。自然と人、仕事と余白、個と共同体など、それらをどう編み直すか。ぜひ、あなた自身の“これからの豊かさ“を体験として描いてください。暮らしの実験は、きっと人生の発明になります。

◎コンテストの応募要項

珠洲市での、なつかしく新しい暮らしを誰もがお試しできる滞在拠点のデザインコンテストを行います。皆様からの応募をお待ちしております。【応募の手順】

本コンテストは事前登録と作品提出を行う必要があります。

下記の登録フォームより事前登録をおこなってください。追って当方より登録番号を返信いたします。返信を持って事前登録完了とします。この登録番号を応募書類に記載し提出してください。

応募要項PDF

【事前登録期限】

2026年1月8日(木) 17:00まで

上記期限までに登録を済ませてください。

登録がない場合には作品の受付は出来ません。

【作品提出期限】

2026年1月15日(木)17:00まで

作品提出には事前登録で発行される、登録番号が必要です。

必ず応募登録後に作品提出をおこなってください。

【参加費】

無料

【各賞】

▼最優秀賞(1点)

作品のアイデアを活かして設計・建築する可能性があります

※設計にあたりデザインが変更になる可能性があります

<副賞>

珠洲でお会いしましょう(賞)

・カード型旅行券(3万円)

・珠洲市共通商品券(2万円)※珠洲市内でのみ利用できます。

奥能登特産品(3万円相当)

▼優秀賞(複数点)

<副賞>

珠洲でお会いしましょう(賞)

・カード型旅行券(2万円)

・珠洲市共通商品券(1万円)※珠洲市内でのみ利用できます。

奥能登特産品(1万円相当)

▼学生賞(複数点)

<副賞>

奥能登特産品(5千円相当)

▼ユニーク賞(複数点)

<副賞>

奥能登特産品(5千円相当)

▼おためし滞在記賞(複数点)

<副賞>

奥能登特産品(5千円相当)

▼審査員賞(複数点)

<副賞>

奥能登特産品(5千円相当)

【提出物】

<用紙サイズ>

A3(横)

<レイアウト>

記載は片面のみ、登録番号は用紙右下に1文字1cmを標準として記載してください。その他は指定はありません。

<提出様式>

PDF ※作品データは、おおむね10MB以下に画質を落としてご提出ください。

<提出方法>

メール※事前登録後、提出先のメールアドレスをご案内します。

【記載内容】

<必須>

(1)登録番号

(2)つくる場所のイメージ

※「里山」「里海|外浦」「里海|内浦」「まちなか」の4つのエリアから1つを選択

(3)提案タイトル・内容

(4)コンセプト(文字制限はありません)

(5)おためし滞在記(400文字以内)

※おためし滞在記については、こちらをご確認ください。

<提案内容について>

平面、断面、立面図、パース、ドローイング、CG、模型写真等のデザイン意図を伝えるもの。

※上記の平面、断面、立面図、パース、ドローイング、CG、模型写真等の表現手法はデザインアイデアを伝えるための手法の一例です。必須項目ではありません。絵やご自身で撮影した写真を使った作品でも構いません。

【注意】

※提出は1作品につき1枚になります。

※PDFのデータはおおむね10MB以下に画質を落として応募ください。ご協力よろしくお願いいたします。

※応募作品は返却いたしません。

※作品は珠洲市にて展示させていただく可能性がございます。

【提案要件】

下記を盛り込んだ提案としてください。

<使われ方>

・珠洲市への移住や二拠点居住を検討されている方が、地域での暮らしを体験する際の滞在拠点として利用されます。滞在の日数や期間の指定はありません。

<建坪、設備について>

・建坪は10坪程度(約33平方メートル )としてください。屋外デッキ等のアウトテリアは建坪に含みません。

・数日間の滞在(宿泊)ができる施設として、トイレ、簡単な炊事ができる水廻り、入浴(シャワーも含む)ができる設備を設置してください。大きさ等の指定はありません。

<施設について>

・建築物に限らず、トレーラーハウスなどの可動式施設による提案も可能です。

<つくる場所のイメージについて>

下記の4つから1つエリアをお選びください。敷地図等の図面はございません。イメージから自由に設定してください。

1.里山

里山に囲まれて田畑が広がる農村風景が特徴で、山の辺や道沿いに集落が点在しています。米や小豆、カボチャなどの農作物に加え、椎茸や山菜などの食材も豊かで、建材用のアテ(能登ヒバ)やスギなどの森林資源もあります。まちなかまでは車で10~20分程度かかります。穏やかな佇まいの農ある暮らしや、森林資源の活用なども視野に入れた提案が期待されます。

2.里海|外浦

目の前に岩礁海岸、背後に山の斜面が迫るせまい土地に、集落が点在しています。伝統的な塩づくりや素潜り漁など、海のなりわいが今も息づいています。冬は季節風が強く波も荒いですが、春から秋にかけては絶景を楽しむドライブコースとして人気があります。まちなかまでは、峠を越えて車で20~30分程度かかります。厳しくも豊かな海と向き合う暮らしの提案が期待されます。

3.里海|内浦

富山湾に面し、なだらかな砂浜が多い地域で、海に近い街道沿いに集落が続きます。波は外浦に比べて穏やかで、浜辺の散歩や海水浴など、海を身近なレクリエーション空間として楽しむ暮らしが根づいています。まちなかまでは5~15分程度と比較的近く、珠洲市の都市計画区域の多くがこのエリアに含まれます。海との関わりに加え、周囲の家々との調和を意識した提案が求められます。

4.まちなか

市役所や病院、図書館などの公共施設をはじめ、スーパーやコンビニエンスストアなどの店舗や会社の事務所が集まり、住宅も多い中心市街地。何かと便利で地域の暮らしのハブとなるエリアです。市外からの特急バスや市内のバスが発着する交通の要所として、人が行き交う場所でもあります。賑わいが感じられる、立ち寄りやすい滞在のかたちが求められます。

【参加資格】

年齢・資格・経験等は問いません。

アイディアを持った人であれば誰でも参加可能です!

【結果発表】

2026年2月後半の発表を予定しております。

入賞者のみ、こちらのホームページにて発表いたします。

【著作権等】

応募した作品のデザイン、アイデア、図面、文章、画像等に関する知的財産権(産業財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)及び肖像権等)は、知的財産権の無償譲渡に係る契約をデザイナーと珠洲市とで締結した時点を以って、珠洲市に無償で(第6条に定める賞の贈呈を除く)帰属するものとし、珠洲市が認める範囲で第三者も利用できるものとします。

詳細は、規約をご覧ください。

【主催】

すず里山里海移住フロント二地域居住先導的プロジェクト(代表者 珠洲市)

【企画・運営】

YADOKARI株式会社

YADOKARIについて

■メッセージ

YADOKARIは、2011年3月11日に起きた東日本大震災をきっかけに、暮らしを根本から問い直す活動を始めました。この活動において、「お金・場所・時間に縛られない自由な生き方の実現」をテーマに、ミニマリズムや多拠点居住、シェアリング、そしてコミュニティや人との繋がりを重視した新しいライフスタイルを提案し、その思想や価値観の象徴として「タイニーハウス」の普及に力を注いできました。特に移動式タイニーハウスの製造・販売・プロデュースを通じて、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。

■会社概要

事業性・社会性・哲学性を共存させ、ビジョン「世界を変える、暮らしを創る」の実現を目指す「YADOKARI」。可動産・トレーラーハウスの企画・販売・製造・リユースマッチング、可動産を活用したホテルの開発・運営を行うリーディングカンパニーです。

遊休地活用や地方創生、災害支援、コミュニティ形成など、社会課題の解決にも取り組みながら、「YADOKARI VILLAGE 北軽井沢」、タイニーハウスの購入・情報サイト「YADOKARI.net」、中古トレーラーハウス売買サイト「TRAILER HOUSE SECOND HAND」の企画・運営等、多角的に事業を展開しています。

著書に『ニッポンの新しい小屋暮らし』(光文社)、『アイム・ミニマリスト』(三栄書房)、『未来住まい方会議』(三輪舎)、『月極本』などがあり、これらは日本のみならず、中国や韓国などアジア圏でも多数出版されています。

会社名:YADOKARI株式会社

代表者:代表取締役 上杉勢太・さわだいっせい

設立日:2013年11月1日

所在地:神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-1-1 星天qlay

事業内容:可動産エリアイノベーション事業

・可動産の企画・販売・製造・リユース

・可動産ビレッジの開発プロデュース・オペレーション

会社サイト:https://yadokari.company/

ウェブメディア:https://yadokari.net/

公式 Instagram:https://www.instagram.com/yadokari_mobi/

公式 Facebook : https://www.facebook.com/yadokari.mobi/