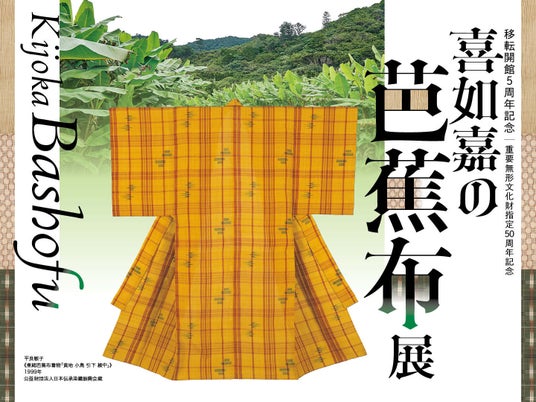

国立工芸館(石川県金沢市)にて、明日7月11日(金)から8月24日(日)まで重要無形文化財の指定から50周年を記念した「喜如嘉の芭蕉布展」を開催します。

本展は、「喜如嘉の芭蕉布」が重要無形文化財の指定を受けてから50周年の節目にあたり、戦後に滅びかけた芭蕉布の技術復興に尽力した人間国宝、故・平良敏子とその工房の作品を中心に、国宝5点を含む喜如嘉の芭蕉布73点(資料含む)を展示し、その魅力を紹介します。(常時57点を展示し、会期中作品の入れ替えを行います。)

「移転開館5周年記念 重要無形文化財指定50周年記念喜如嘉の芭蕉布展」 展示風景1

「移転開館5周年記念 重要無形文化財指定50周年記念喜如嘉の芭蕉布展」 展示風景2

■展示内容

第1章 歴史のなかの芭蕉布と文様の美

琉球王国時代では、とくに王族や上流階級向けには華やかな色合いに身近なモチーフが織り込まれ、洗練された布地がつくられました。明治になり琉球王国がなくなった後もその伝統は受け継がれてきましたが、戦争の影響により、いったんは途絶えてしまいます。1章では、上質な糸を天然の染材で染めて織り上げた芭蕉布の歴史的な名品とともに、王族が身に纏った豊かな色彩と伝統の絣柄の復元に取り組んだ平良敏子が開いた芭蕉布織物工房による多彩な芭蕉布をあわせて紹介します。

第2章 平良敏子の芭蕉布-わざの確立と展開

岡山県倉敷市で染織を学んだ平良敏子は、戦後、故郷の沖縄本島北部の大宜味村喜如嘉に戻り、芭蕉布の制作に取り組みます。しかし、マラリアの伝染をおそれて糸芭蕉の畑が焼き払われていたため、3年かけて糸芭蕉を育てることから取り組みます。収穫後の糸づくりから、染めの工程、織りまでのすべてが天然の材料と手仕事によってつくられる芭蕉布は多くの人の手を必要としました。平良の真摯な姿勢とともに、絣模様の表現力と色彩への鋭い感覚が人々に受け入れられ、1963年には芭蕉布織物工房を開き、1974年には仲間たちと結成した喜如嘉の芭蕉布保存会の会長となり、地元のリーダーとして芭蕉布の復興に尽力します。古典から学びながらも、絣模様に独自性を発揮するなど、その存在感あふれる作品をご覧ください。

第3章 想いをつなぐ-芭蕉布のみらい

喜如嘉の芭蕉布保存会や平良敏子が設立した芭蕉布織物工房は、喜如嘉の芭蕉布の伝統を守り伝え、現在も積極的に活動して若い技術者を育てています。古典の研究とともに、平良敏子が果敢に取り組んだ絣模様の古典と現代の融合や独自の模様の創出、また、これまでの芭蕉布では織られていなかった衣裳様式などにも挑戦し、時代に即した試みも行われています。平良の想いを受け継ぎながら、このような時代を意識した制作スタイルはこれからの芭蕉布の価値観を広げていくことでしょう。

展覧会公式サイト:https://www.momat.go.jp/craft-museum/exhibitions/562

■開催概要

展覧会名:移転開館5周年記念 重要無形文化財指定50周年記念 喜如嘉の芭蕉布展会期:2025年7月11日(金)-2025年8月24日(日)

※会期中展示替えあり。

会場:国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2)

開館時間:9:30-17:30 (7月18日(金)~8月16日(土)の金・土曜日は20:00まで)

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし7月21日(月)、8月11日(月)は開館)、7月22日(火)、8月12日(火)

観覧料:一般900円(800円)、大学生600円(500円)、高校生400円(300円)

※( )内は20名以上の団体料金および割引料金

※着物でご来館の方は割引料金でご鑑賞いただけます。

※夜間開館日の午後5時30分以降は割引料金でご鑑賞いただけます。

※中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。

主催:国立工芸館

協力:喜如嘉の芭蕉布保存会、喜如嘉芭蕉布事業協同組合、芭蕉布織物工房、株式会社シネマ沖縄

後援:読売新聞北陸支社

問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル)