WOTA株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 兼 CEO:前田瑶介、以下「WOTA」)は、国土交通省国土技術政策総合研究所からの委託研究「災害時における応急浄水と応急給水の一体的運用に関する研究」(以下、「本研究」)を共同研究体(株式会社NJS、メタウォーター株式会社と共同研究)として受託し、大規模災害時における新しい応急給水手法の有効性を定量的に検証しました。

この度、今後の大規模災害における国・地方公共団体の応急給水の備えに資するよう、研究の主要な成果を整理したレポートと、水循環システムの導入に係るマニュアルを発表します。

災害時の生活用水不足という課題

令和6年能登半島地震では、長期かつ広域にわたる断水が発生し、避難者の生活環境に深刻な影響を与えました。応急給水によって飲用水は確保された一方で、飲用水の10~100倍の水量を要する生活用水は大きく不足し、その結果、給水車を中心とする従来型の応急給水体制では、避難所における衛生環境を維持しきれない現場が浮き彫りとなりました。特に、生活用水需要の約6割を占める入浴と手洗いについては現地での供給が不可欠であり、供給体制の確立が災害時の衛生環境確保のボトルネックとなりました*。こうした状況を踏まえて、政府は生活用水確保に向けた取り組みを強化しています。内閣府は災害対応方針を見直し、避難生活環境の指針においてスフィア基準に沿った入浴機会の確保を明記しました。さらに、第1次国土強靱化実施中期計画においても、2030年までに全市区町村でスフィア基準を満たす備蓄を行う目標が掲げられています。

一方で、生活用水の必要量やその確保方法について社会的な合意は依然として形成されておらず、現行の対応策は十分とは言えません。そこで、本稿では、本研究で行った、水循環システムおよび可搬式浄水装置を活用した応急給水の効果検証について解説します。

*なお、その他の生活用水需要にも課題は残りますが、トイレについては清潔性やくみ取りなどの運用上の課題はあるものの仮設トイレの供給が比較的確保されており、一定程度の生活環境は早期に整えられます。炊事や洗濯については断水地域外での実施と食事・衣服の輸送により代替可能です。

研究概要

- 事業名 :水道革新的技術実証事業(A-JUMPプロジェクト)- 研究発注機関:国土交通省国土技術政策総合研究所

- 研究名称 :災害時における応急浄水と応急給水の一体的運用に関する研究

- 研究期間 :2024年10月~2025年3月

- 実施体制 :(株)NJS・メタウォーター(株)・WOTA(株)共同研究体

・レポート:「大規模災害時における応急給水を再定義する― 能登半島地震が示した水循環システムの有効性と今後 ―」

・関連マニュアル (*):「避難所等における 水循環型シャワー等の導入マニュアル (案)」

*本マニュアルは、本研究におけるケーススタディおよびWOTA株式会社の過去の災害対応から得られた知見を基に作成しました。実務者の視点を重視し、応急給水における水循環システム導入の検討に活用できるよう整理しています。なお、本マニュアルはA-JUMPプロジェクト評価委員会による正式な評価を受けたものではありません。

レポート成果サマリー

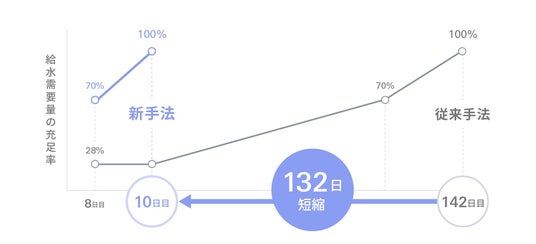

本研究は、水循環システムおよび可搬式浄水装置を活用した応急給水の効果を検証するものです。能登半島地震において長期の全域断水を経験した石川県珠洲市をモデルとした試算により断水時に大きく不足する生活用水の充足について、定量的な効果が確認されました。本研究の珠洲市を例とした試算では、可搬式浄水装置と手洗い・入浴の水循環システムを十分に設置(※1)した場合、衛生環境確保に要する給水需要量を満たすための実質的な必要水量を水循環システム導入前比約40%まで縮減でき、断水下においても避難者の給水需要を充足し衛生環境を維持できる可能性が示されました。特に飲用水の10~100倍の水量を要する生活用水需要の約6割を占める入浴や手洗い用途においては、必要水量を9割以上削減でき、全体の水量削減に大きく寄与しました。

さらに、避難者の給水需要を満たすまでの期間は、従来手法では発災142日を要したのに対し、水循環システム導入により発災10日目へと短縮され、132日もの大幅な短縮が確認されました。

※1:可搬式浄水装置は、配水の効率を考慮し、避難所近傍に7台設置(10日目の時点ではそのうち1台が稼働開始済の想定)。水循環システムは、発災直後の町別避難者数(総計は1万1千人)に対しスフィア基準に沿った台数(手洗い:250人に1台換算で計61台、シャワー50人に1台換算で計232台)を、開設期間が1週間以内の臨時的なものを除き全ての避難所に設置。

<図1:衛生環境確保のための給水需要量と供給量(発災10日目時点)>

<図2:衛生環境確保のための給水需要量の充足率の推移>

今後は、断水リスクを踏まえた避難者の給水需要量を可視化し、現実的な応急給水手法への社会的合意を形成することが求められます。その上で、水循環システムを含む生活用水資機材の必要数量を全国的に明らかにし、不足分の事前配備と運用の標準化を進め、実効性を確保していくことが重要です。

WOTAは、今後も政府・自治体・企業と連携して災害時の生活用水供給と衛生環境確保に向けた事前準備を推進するとともに、今回のケーススタディを踏まえ、災害時に共通する生活用水不足とその対応に関する調査・分析・発信を継続し、災害時の生活用水確保の標準化と全国的な体制整備を通じて、災害時水ストレス対策の普及を後押ししてまいります。

関連レポート

WOTAはこれまでも、災害時の生活用水の問題について独自の調査を行ってきました。能登半島地震では、支援活動と並行して被災現場における「災害水ストレス*」の調査・分析を行い、レポートとして公表しました。- 能登半島地震、及び国難級災害における「災害水ストレス」レポート(第一報)

- 能登半島地震、及び国難級災害における「災害水ストレス」レポート(第二報)

*WOTAでは、災害による広範囲・長期間の上下水道等の停止により、心身の健康・衛生の維持に必要な生活上の水利用が阻害されることを「災害水ストレス」と呼称し、入浴や手洗い機会の不足による感染症の蔓延等に加え、衛生的なトイレや洗濯へのアクセス不足なども「災害水ストレス」として捉えています。

【WOTA株式会社について】

WOTA は、水問題の構造的な解決を目指す民間企業です。

2014 年の創業以来、地球上の水資源の偏在・枯渇・汚染によって生じる諸問題の解決のため、生活排水を再生し最大限有効活用する「分散型水循環システム」およびそれを実現する「水処理自律制御技術」を開発しています。既に、2 つの商品を上市し、災害時の断水状況下における応急的な水利用の実現や、公衆衛生の向上に寄与してきました。また、日常的な水利用を実現する「家庭用水循環システム」を開発し、国内外の一部地域で給水を開始しています。

詳細はこちら https://wota.co.jp