金沢の伝統工芸「加賀竿」 武士の釣り道具を未来につなげる職人が四人展

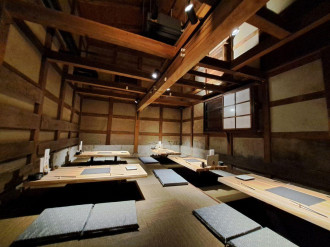

「加賀竿(かがさお)四人展 ~加賀竿の歴史と未来~」が10月11日・12日、しいのき迎賓館(金沢市広坂2)で開かれた。金沢市などが主催するイベント「KOGEIフェスタ!」の一環。

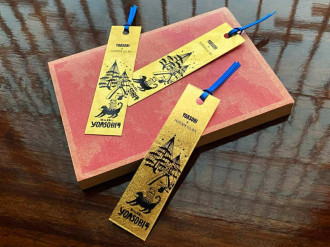

加賀竿は竹で作る和竿の一種で、金沢では加賀藩主が武士たちに武芸の鍛錬の代わりに釣りを奨励し、釣り道具として多く作られた歴史がある。当時の武士は犀川や浅野川で自由にアユ釣りをすることが許されていたという。漆を使った工芸的な加飾が施されたものも多く、石川県の希少伝統工芸品に指定されている。

会場で説明に立った石田栄治さんは、金沢で屋根瓦の自営業の傍ら、加賀竿の製作に取り組む職人。魚釣りが好きで竿に関心があったところ、石田さんが師匠と呼ぶ中村滋さんが加賀竿を作る唯一の職人であることを知り、弟子入りして6年になるという。会場には中村さんと、石田さんを含む弟子の2人、見習い中の1人の、合わせて加賀竿職人4人全員の作品を展示した。中にはアユ釣りに使う大きなもののほか、収納するとポケットに入るくらいの大きさになるもの、ルアー釣りに対応した現代的なものなどがあり、壁には加賀竿の歴史や制作過程を紹介するパネルも並べた。

石田さんによると、加賀竿1本を製作するのに最低でも3カ月かかり、材料の竹は素材選びから乾燥まで3年以上かかるという。「武士が弓矢に使うための『矢竹』が金沢周辺で多く育てられ、その竹を使うと低反発なために釣った魚も暴れにくい。自然と一体になる感覚がある」と話す。「釣りたい魚の種類に合わせて竿を設計して作り、その竿で釣りをするという作り手にしか味わえない喜びがある」とも。

石田さんは、グラスファイバーやカーボンファイバーによる竿の大量生産の影響で和竿で釣りをする機会そのものがなくなってしまったことに触れ、「街に流れる用水で釣りをして釣った魚を愛(め)でる楽しみ方もある。『加賀竿を使った釣り体験』のイベント企画など、伝統をつないで文化を伝えると同時に、加賀竿の価値を高めて持続可能にしていくことを考えていきたい」と話す。