金沢21美で能登復興会議「のとボイス」

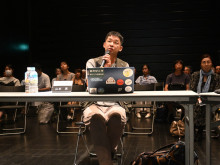

能登復興会議「のとボイス」第3回が7月27日、金沢21世紀美術館(金沢市広坂1)シアター21で行われた。

主催は、能登復興建築人会議、認定NPO法人「趣都金澤」、みやぎボイス連絡協議会から成る「のとボイス連絡協議会」。当日は「復興の次の一手を考える」をテーマに、まちづくりや復興の関係者約20人が登壇して課題を共有した。会場には約90人、オンラインには約20人が参加した。

東北大学教授で輪島市復興まちづくり計画検討委員長の姥浦道生さんは「人口が減少する中で街の魅力をいかに最大化するかが課題。解体などが進むと街がスカスカになるので、インフィル型の公営住宅やランドバンクのような土地の流動化が必要になる。家もスカスカになるので、空き家バンクなど既存ストックの活用方法の検討が必要」と話す。

埼玉大学教授の菊池雅彦さんは「建物をどう残して活用するかを考える上で『自分で居住する』という人には生活再建のサポートが、『誰かが利活用する』という既存ストックの利用者には中間支援団体のサポートが必要。両者はつながっていくので長期的な地域づくりとしての施策も必要」と話す。

地域を一つのホテルを見立てて里山の暮らしを体験できる「里山まるごとホテル」(輪島市三井町)を運営する山本亮さんは、現在まだ営業を再開できていないという。それでも同地区には延べ4000人を超えるボランティアに来てもらい、その中から移住者2人、多拠点生活者6人などの関係人口ができたと話す。「地域に住まない人に地域社会への参加をどう促すかをデザインすることが重要」と山本さん。

計画情報研究所社長の安江雪菜さんは、復旧・復興に関わる女性たちが直面するジェンダー問題を指摘。女性をエンパワーメントするしくみづくりや、新しいことへのチャレンジを支援しているという。住民と行政の間で生じる「もやもや」について触れると、石川県の浅野大介副知事は、現場の人たちの「魂がこもった言葉」が行政の施策や文書に表れていないことを挙げて、住民との対話の重要性を訴えた。

そのほか、支援金のしくみが複雑で分かりにくいという指摘や、住宅と交通手段は最初からセットで計画する必要性、これから建設する災害公営住宅は将来の利活用を踏まえてどう作っておくかが重要、などの意見が出された。