金沢「ゑり華」で藍染めの展示 今年閉店した戸水屋の花嫁のれんなど

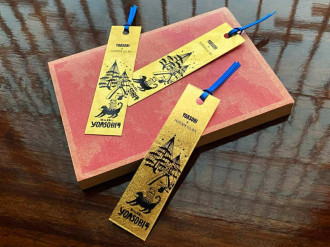

今年閉店した老舗和菓子店「戸水屋」の花嫁のれんなど藍染めの資料展示が9月1日、呉服店「ゑり華(えりはな)」(金沢市竪町)店内の加賀お国染ミュージアムで始まった。

同店では創業者の花岡慎一さんが収集した江戸末期~昭和初期の染織物2万点以上の中から、月ごとにテーマを決めて展示を行っている。金沢は戦災を受けなかったので古い物が多く残されていたが、高度成長期に蔵などが壊される際に捨てられていく古着やぼろ布を集め、価値のあるものを探し出したという。

かつて藍染めは庶民の服として幅広く使われ、藩政期の金沢では街の中を流れる用水を活用した「紺屋(こうや)」が数多く存在した。同店のコレクションもほとんどが藍染めだという。2代目社長の花岡央至さんによると「金沢では武家文化として華美ではない藍染めが好まれた。特に江戸期のものは徳島産の上質な藍を使っているので発色が独特。その中でも柄が染め抜かれているものは、当時はぜいたく品」と話す。

「花嫁のれん」は花嫁が嫁ぎ先の仏壇に参る際にくぐる「内のれん」の一種で、吉祥模様や家紋が染め抜かれている。大正以降は加賀友禅の華やかなのれんが作られたが、それ以前は藍染めが多かったという。

6月に店を閉じた戸水屋は、創業から180年近い老舗の和菓子店。明治末期に藍染めで作られた花嫁のれんを、閉店を機に央至さんに寄贈した。同店では花嫁のれんは本来の使い方のほか、近年になって店と作業場をつなぐ通路に「外のれん」として日常的に掛けて使っていたために、特に左側の損傷が激しい。央至さんは以前、洗浄と修復をしたことがあるという。

央至さんによると、花嫁のれんは三幅(さんぷく)か四幅(よんぷく)と呼ばれる横幅のものが多いが、戸水屋ののれんは五幅(ごふく)あって一間の戸幅に掛けられる大きなもの。さらに中央に1つだけ大きな家紋があるものは珍しいという。描かれた波の絵柄や、吉祥模様である雨龍(あまりゅう)などが表裏両面から太い筒描きによって大胆に描かれている。

そのほか会場にはコレクションの中から藍染めで作られた着物や、夜着と呼ばれる着物の形をした掛け布団なども展示する。

営業時間は10時~18時。水曜定休。加賀お国染ミュージアムの入場料は300円(高校生以下無料)。今月30日まで。