「畑トーク 能登と金沢をつなぐ緑の対話:里山の知恵と再生のかたち」が8月30日、コミュニティースペース「イクヤマ家」(金沢市菊川2)で行われた。

主催は「国連大学サステナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわオペレーティングユニット」。都市の中の緑の在り方を研究する目的で実施した。当日は民家だった会場に地元住民など約20人が集まった。

同スペースを運営するNPO法人「綴(つづ)る」代表理事の松本有未さんは、自ら居住する菊川地区を活性化しようと2年前に同NPOを立ち上げた。同地域は加賀藩の足軽が多く住んだ歴史から、小さな区割りで住宅が立ち並び、車も入りにくい入り組んだ路地が多い。鞍月用水が流れ、古民家も多く静かで情緒のある町の風景が残されているが、近年では空き家が増えているという。松本さんは「町の余白」を活用した地域コミュニティーの実験的な活動をしようと、空き家を生かしたコミュニティースペースや空き地を生かしたコミュニティーガーデンを運営し、さまざまなイベントを実施しているという。

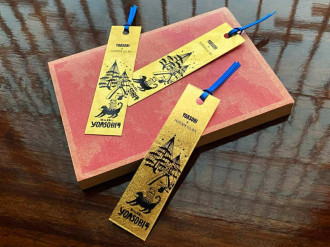

ゲストで登壇した萩のゆきさんは、渡米して生活していたペンシルバニアから2004(平成16)年に輪島市三井町へ移住し、デザインや和菓子作りなどの仕事をしている。里山の生活を初めて体験した萩のさんは、地域の住民は自分の所有する家や畑の管理だけではなく、地域の道端や山林など、さまざまなものの手入れを自主的に行っていることを知り、「それぞれの住人の活動がオーバーラップすることで地域の暮らしが成り立ち、里山の風景ができていることに気付いた」という。やがて自分たちも積極的に活動するようになり、「今では地域全体が自分のスペースのように感じる」と話す。

萩のさんは能登半島地震で被災したが、地域の人たちは自分たちで山の水を引いたり、道を修理したり、まきで火をおこしたり、自家製の保存食を分け合ったりと、行政やインフラに頼らないで自力で生活を立て直すたくましさや、互いに助け合う優しさを感じたという。今年はガーデンセラピーと称して庭や畑で野菜やハーブを育て、花を摘んだりお菓子を作ったりして「ほっとする」ことで参加者の心を癒やす活動を行った。「人と庭によって新しい価値をつくることができる」と緑の持つ可能性を訴えた。